特集

自動車市場での成長加速を

目指して

自動車業界では、「CASE」と呼ばれる新領域によって、パラダイムシフトが起きつつあります。CASEの進展により、電子部品業界においても、新たな成長分野になりつつある自動車市場への期待が高まっています。ここでは、太陽誘電の自動車市場における取り組みについて「営業」「生産」「品質保証」を統括する3名がそれぞれご説明します。

執行役員

販売企画室 統括室長

宮澤 真也

上席執行役員

第二電子部品事業部長

樋口 晋

上席執行役員

品質保証本部長

本多 敏光

自動車市場での現在の展開状況を教えてください

A1. 市場成長を大きく上回るペースで拡大

宮澤:近年の自動車市場には、CASE(コネクテッド・自動運転・シェアリング・電動化)と呼ばれる大きな潮流があります。xEV※による電動化が進み、完成車1台当たりの電子部品の搭載数増加が加速しています。また、ADAS(先進運転支援システム)に代表される電子制御化に伴い、自動車の電子化に拍車がかかっており、半導体やセンサーの搭載率が大幅に高まっています。これらの安定動作に欠かせない積層セラミックコンデンサ(MLCC)やインダクタの需要は、自動車の生産台数成長以上の伸びを見せています。

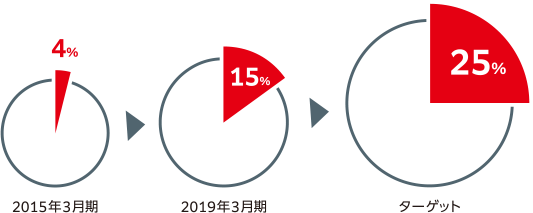

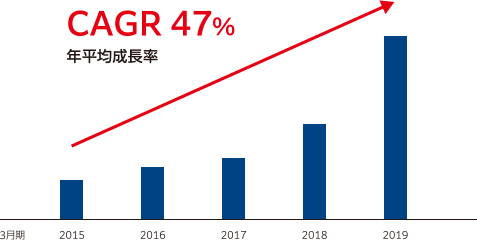

こうした中、太陽誘電グループの自動車向け電子部品の売上高は2015年3月期から2019年3月期までで年平均成長率47%と、市場成長を大きく上回るペースで拡大しました。さらに自動車向けアルミニウム電解コンデンサを主力とするエルナー株式会社の子会社化も寄与し、2019年3月期において、自動車市場向け電子部品の売上構成比は当初目標としていた15%を達成しました。

※BEV(バッテリーEV)、HEV(ハイブリッドEV)、PHEV(プラグインハイブリッドEV)、FCEV(水素燃料EV)の総称

■自動車市場向け電子部品売上推移

参入障壁の高い自動車業界で取引を拡大できた要因は?

A2. 高い材料開発技術による商品設計と安定供給力が高評価

宮澤:当社が自動車市場への本格参入を決断したのは2011年です。専任組織を設置し、Tier1メーカー※へのアプローチを開始しました。自動車市場は、品質と安定供給が何より重視されるため実績がものをいう世界で、後発メーカーの当社が参入していくのは容易ではありませんでした。

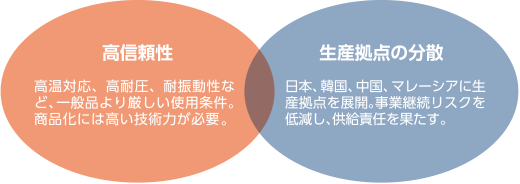

そのような状況で、当社がTier1メーカーとの取引を拡大させることができた最も大きな要因として、創業以来培ってきた最先端商品を生み出せる優れた技術力と商品力が挙げられます。中でも、電子回路に不可欠なMLCCについては、その性能を左右する材料から自社開発していることが大きな強みとなりました。加えて、生産拠点を日本、中国、韓国、マレーシアの4カ国に展開し、災害リスクに強いBCPのしっかりしたグローバルな安定供給体制を構築していることも高く評価されました。

自動車のさらなる高機能化、安全性向上、省エネ化へのニーズが高まり、あらゆる部分で電子制御が必要となっていたことも追い風となり、高信頼性商品の供給責任を果たせるサプライヤーであると評価していただくことができました。

※Tier1メーカー:直接自動車メーカーへ納入する立場にある一次サプライヤー。

■自動車市場における当社MLCCの強み

自動車市場で持続的に成長するための課題は何ですか?

A3. ゼロ・ディフェクトと厳格な生産管理への対応

樋口:今後、自動車市場での売上を一段と伸ばすための課題は大きく2つあります。生産管理と品質保証です。

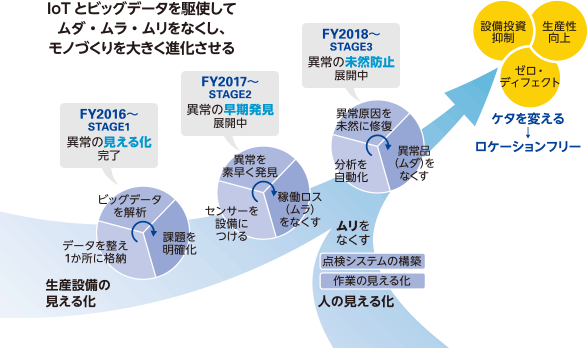

生産管理を徹底するため、自動車向け商品は、一定の基準をクリアした専用ラインで製造しています。クリーンルームも製薬会社や半導体メーカーと同等水準の高いレベルで運用し、特殊なレーザーやライトを使ってホコリなど異物の徹底的な除去に取り組んでいます。また、IoTやAI・ビッグデータを活用して、設備だけでなく各工程での人の作業状況も「見える化」し、設備の異常の早期発見・未然防止の精度を高めるとともに、人の動きを含めたばらつきを減らし、ムダ・ムラ・ムリを徹底的になくす生産革新活動「smart.E」プロジェクトを推進しています。

■自動車市場における当社MLCCの強み

A3. Tier1メーカーと同じ目を持つ人材を育成

本多:自動車は、灼熱の砂漠、厳冬の荒野の雪道、荒れた山道のような状況で長時間走り続けても故障しないのが当たり前です。そこに搭載される電子部品にも、温度、湿度、振動など過酷な条件で長期使用に耐えられる信頼性の高さが求められます。しかも、「ゼロ・ディフェクト(不良ゼロ)」が自動車の品質(ブランド力)に直結するため、電子部品の生産においても厳しい管理値が設定され、常に同じ品質のものを安定して供給することが求められます。

自動車向け部品の専用ラインでは品質管理レベルを高く維持するため、社内基準のスキルレベルが一定以上に達していると判定された人材だけが製造に携わっています。そして、各工程のさまざまな値を注視し、問題の早期発見・解決に取り組み、基準をクリアした製品の安定生産を維持するとともに、継続的な改善活動に努めています。

さらに、Tier1メーカーと同じ基準で監査・判断できる認定監査員を育成・配置し、日々の生産活動の質を維持・向上させています。

中長期的な目標について教えてください

A4. 生産能力を高め、売上構成比25%を目指す

宮澤:自動車市場は現在、CASEへの対応が本格化していることから、2019年3月期から2023年3月期までの自動車向けMLCC需要を、数量ベースで現在の1.9倍に膨れ上がるものと予測しています。しかも、MLCCの搭載数は、最先端のスマートフォンで1台当たり約1,000個であるのに対し、電気自動車では多いもので10,000個以上と考えられ、桁違いの使用量です。

樋口:そうした中、MLCCの需要は、次世代通信規格「5G」時代に対応したスマートフォンや、基地局通信装置・データセンターなどの情報インフラ向けに加えて、自動車向けも長期的に拡大するとの見通しに立ち、生産子会社である新潟太陽誘電株式会社に約150億円を投じ、4号棟を建設(2020年4月竣工予定)して生産能力の拡大を図っています。

本多:生産能力拡大と同時に、MLCC以外の商品についても「smart.E」プロジェクトにより生産性を飛躍的に向上させながら「ゼロ・ディフェクト」に挑戦するとともに、AEC-Q200※対応の製品ラインアップをタイムリーに拡充していくことによって、自動車向け電子部品の売上構成比を将来的に25%にまで高めていく計画です。

※AEC-Q200:受動部品(コンデンサやインダクタ等)を対象とした信頼性試験規格

■自動車市場における当社MLCCの強み