社長メッセージ

お客様の期待に応え、その期待を超えることで、社会的価値の創出と持続的成長を両立していきます。

代表取締役社長

太陽誘電グループの目指す方向性

太陽誘電は1950年にチタン酸バリウム磁器コンデンサ「ルチルコン」を商品化して以来、古くはトランジスタラジオから、テレビ、ゲーム機器、携帯電話やタブレット端末、そして近年では自動車にいたるまで、さまざまな電子機器に使用される電子部品を開発、生産、供給してきました。当社グループが手掛けるコンデンサを中心とする電子部品は、現代社会の必需品ともいえるスマートフォンやPCといった電子機器に欠かせないものであり、現在進展しつつある自動車の電子化・電装化、近く到来するAI社会、IoT社会においても重要性が高まる一方です。

当社グループはこれからも世界の電子化を支える存在として、お客様の期待に応え、さらにはその期待を超えるような高品質な電子部品(スマート商品)を、グローバルかつ大量に安定供給することで、経営ビジョン「お客様から信頼され、感動を与えるエクセレントカンパニーへ」の挑戦を続けていきます。その挑戦の過程において、将来も社会的価値の創出と当社グループの持続的成長を両立し、豊かな社会の実現に貢献していきたいと考えています。

太陽誘電グループを取り巻く事業環境

米中貿易摩擦など、グローバルな政治経済の先行きについては留意が必要な状況です。また、次世代通信規格5Gの普及や、自動車業界におけるCASE※のような、これまでにない技術の取り込みによる市場の構造変化は、われわれ電子部品業界にも大きな影響を与えています。

この構造変化について、今後さらなる普及が見込まれるIoTにおいては、あらゆる機器がネットワークに接続されることが想定されています。自動運転の開発が進められている自動車分野をはじめとして、セキュリティカメラやスマートファクトリーなどの産業機器分野、遠隔診断などが期待される医療機器やヘルスケア分野などにおいて、さまざまな機器がネットワーク接続されることになり、そのために電子部品の需要は今後爆発的な伸びを示すことが予想されています。さらに、データを集積するデータセンターのサーバーが取り扱うデータ量も飛躍的に増加することが予想され、そのための中継点となる基地局通信装置への設備投資も大きくなると見ています。

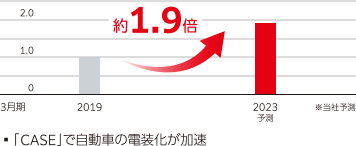

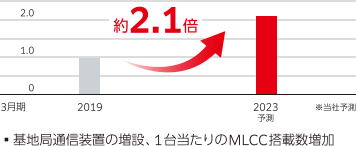

この伸びを当社グループの主力製品である積層セラミックコンデンサ(MLCC)市場の数量成長で見た場合、自動車向けは2023年3月期までの4年間で約1.9倍、基地局通信装置向けは同じ期間で約2.1倍を見込んでいます。このような状況において、当社グループは「高信頼性」「ダウンサイジング」「大容量」「生産拠点の分散化」といった強みを活かし、市場の数量成長を上回る売上の成長を目指しています。

※CASE:Connected(つながる)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(シェアリング)、Electric(電動化)の4つの単語の頭文字をつなげたもの

自動車、情報インフラ向けMLCC市場と当社の強み

-

■自動車向けMLCC需要予測(数量ベース)

-

■基地局通信装置向けMLCC需要予測(数量ベース)

当社の強みを発揮し、市場成長を上回る売上拡大へ

中期経営計画の進捗と2019年3月期の業績

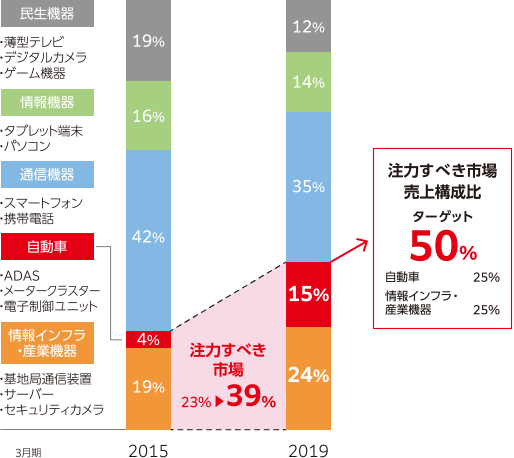

当社グループが現在推進している2021年3月を最終年度とする中期経営計画では、収益の安定的な向上を狙い、需要変動の大きいスマートフォンなどの通信機器への依存度を下げ、自動車や情報インフラ・産業機器向けのウエイトを増やす事業ポートフォリオ戦略を推進しています。この戦略に基づく事業構造改善を実施して、売上高3,000億円、営業利益率10%以上、ROE10%以上を目指すとしてきました。

その結果、直近の業績となる2019年3月期は、連結売上高が2,743億円(前期比12.4%増)と過去最高を更新し、営業利益は352億円(同74.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は236億円(同44.8%増)となりました。業績拡大をけん引したのはコンデンサであり、特に自動車向け、情報インフラ・産業機器向けで売上を伸ばし、前期比19.4%の大幅増収となりました。

2020年3月期は引き続き、自動車、情報インフラ・産業機器向けを中心に電子部品の需要拡大を予想しています。

また、想定以上の自動車向けの伸びなどを受けて、中期経営計画で設定していた営業利益率10%を達成したことから、目標を15%以上へと上方修正しました。今後さらなる収益拡大を目指し、計画達成に向けて①注力すべき市場の拡大、②将来の成長のための投資、③モノづくりの進化の3つを主要施策として取り組んでいきます。

注力すべき市場の拡大

当社グループは中期経営計画において、需要変動が激しい機器に依存した収益構造からの転換を目指して「注力すべき市場」を定め、その市場に向けた製品開発、生産、マーケティング全てで取り組みを強化しています。中でも、近年電子部品の需要が急拡大している自動車は最重要分野です。当社の推計では、1台当たりMLCC搭載個数は、ミドルクラスのガソリン車で約3,000個、電気自動車で約7,000個とみており、今後も1台当たりの使用量は拡大していくでしょう。当社グループは自動車市場において後発メーカーでしたが、安全機能の進化や電気自動車の進展を背景に電子部品の需要が増大するタイミングで参入し、市場成長率を上回る売上拡大を続けています。また、自動車市場に加えて、情報インフラ・産業機器分野においても、5Gのサービス開始を目前に控えた基地局通信装置向けに注力してきました。

当初の計画では、2015年3月期に売上構成比23%だった自動車・産業機器向けを2021年3月期までに38%まで拡大することを目指していましたが、2019年3月期に39%に達したことから、この目標を改定しました。今後は、成長が期待できる自動車、情報インフラ・産業機器市場向けの売上構成比50%を目指します。自動車向け単体では、25%にまで引き上げることを目指しています。

自動車市場や情報インフラ・産業機器市場の売上構成比率を高めることで、外部環境が良くない年でも一定の利益を確保し、成長を持続できる企業体質への変貌を図り、中期的には、安定して営業利益率15%を出せる会社へと収益構造を改善していきたいと考えています。

■用途分野別売上構成

将来の成長のための投資

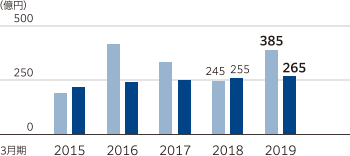

中期経営計画の2つ目の施策である将来の成長のための投資では、これまでにご説明したような需要の急速な増大に対応していくために、積極的な設備投資を継続します。2019年3月に生産子会社の新潟太陽誘電での3号棟が稼働開始したのに続き、2020年4月には4号棟の竣工も予定しており、生産能力を拡大させています。2019年3月期から2021年3月期までの3年間で、累計1,500億円規模の設備投資を実施していきます。

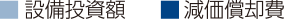

一方で、研究開発投資に関しても積極姿勢を維持し、2019年3月期には約130億円の研究開発費を投じました。研究開発は当社グループの未来を創発する源であると認識しており、今後も継続して一定の金額を投じ、コンデンサ、インダクタ、通信デバイスなどの製品開発および、ソリューション提案による新事業創出に注力していきます。これら、将来の成長のための設備投資と研究開発投資によって、IoT時代が本格到来する2020年度以降の飛躍に向けた準備を着実に進めていきます。

-

■設備投資額

-

■研究開発費

モノづくりの進化

中期経営計画の施策のひとつである“モノづくりの進化”については、2016年から開始した「smart.E」プロジェクトが4年目を迎えています。このプロジェクトでは、設備のばらつき、人のばらつきをなくして、歩留まりを向上させるとともに、故障や不具合の発生原因を解明してその発生を可能な限り未然に防止し、これまで以上の大量生産に効率的に対応できる生産の仕組みづくりを目指しています。

「smart.E」プロジェクトの取り組みは、2019年3月期までにおいては、AI技術を活用し、異常の早期発見や未然防止の取り組み、品質のばらつき抑制や歩留まり改善、人の生産性アップなどにおいて効果がありました。局所的に計測したケースにおいては約30~40%の生産性向上が見られたところもあり、引き続き活動を推進していきます。

さらに、今後は国内中心で進めているこのプロジェクトを海外工場にも展開させ、究極的には世界中のどの工場で生産しても品質と生産性が変わらないロケーションフリー、ボーダーレスな生産体制構築を目指しています。モノづくりの進化により、ロスを最小化し生産性を桁違いに向上させながら、実質的な生産能力向上につなげていく方針です。

ESG戦略

当社は、まずなによりも事業を通じた社会課題の解決が重要と考えています。このために、スマート商品※の開発・提供により経営ビジョンを実現し、豊かな社会づくりと社会課題の解決に寄与していきたいと考えています。

グローバル社会において、国連でのSDGs(持続可能な開発目標)採択にみられるように、社会的課題の解決に対する企業への期待は高まっています。同時に、投資家のESG投資拡大など、社会から企業に対して「環境」「社会」「ガバナンス」(ESG)を重視したサステナブルな企業活動を進めるべきであるという要請も高まっていることから、ESGに関しては、将来の経営における機会およびリスクになることをグループ内で共有し、課題を設定して取り組んでいます。

たとえば、「環境(E)」に対しては製品戦略を通じて貢献するとともに、気候変動が将来に多大な影響を与えることを強く認識し、“脱炭素社会”の実現に貢献するため、自社の製造プロセスにおいて「排出量の最小化」「エネルギー使用高効率」などのスマートプロセス推進によるCO2削減・省エネを重要課題として取り組んでいます。

「社会(S)」については、グローバルに事業展開している当社にとって、グループの事業活動に関係する全ての人々の人権を尊重し、取り組みを継続・発展させていくことが最重要課題であると考えています。

そして、「ガバナンス(G)」については、当社のコーポレートガバナンスの現状と目指すべき姿とのギャップを客観的に分析したうえで、必要な対策を講じています。そのひとつとして、指名・報酬委員会では独立社外取締役を委員長に、委員を社長・社外取締役・監査役とすることで、役員候補者の指名、役員の評価や報酬の決定プロセスの客観性・透明性を確保しています。

※スマート商品:高信頼性、高安全性、省電力かつ有害物質を使用していない商品。

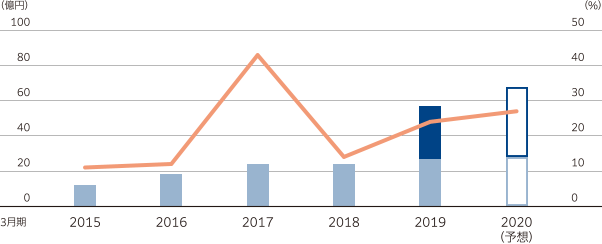

株主還元

当社は、株主への利益還元の充実を経営の最重要課題の1つと位置付けており、配当の安定的な増加に努めることを基本として、自己株式の取得等も含めた総還元性向30%を目標としています。2019年3月期は1株あたり期末配当金を1円増配し、中間配当金と合わせて21円の配当としました。また、期中において資本効率の改善を目的に約30億円の自己株式取得を実施した結果、総還元性向は24%となりました。2020年3月期も約40億円の自己株式取得を実施しており、さらに1円の増配を行う予定です。

現在は、IoT社会の進展に伴う電子部品の需要増に向け、将来の成長のための投資が重要な時期と考えています。注力すべき市場での成長などによるキャッシュポジションの改善に応じて目標水準に沿った株主還元を安定的に遂行することを目指していきます。

■利益配分