社長メッセージ

新型コロナウイルス感染症の影響を注視しつつ、持続的な成長に向けた経営を継続します

代表取締役社長

太陽誘電グループの目指す方向性

スマート商品でエレクトロニクス産業を支える

太陽誘電は1950年の創業以来、世の中の電子機器の進化に不可欠なコンデンサをはじめとする電子部品を供給しています。商品開発にあたっては特に、電子部品の性能を大きく左右する「素材」の自社開発にこだわりを持ってきました。近年は、あらゆる産業で電子部品の使用数が増加するとともに、小型・高性能化が一層求められるようになっており、「素材の開発から出発して製品化を行う」という太陽誘電グループの特長が、これまでにも増して大きな強みとなって事業の拡大につながっています。

そうした中、太陽誘電グループは、 “スマート商品”の開発・提供を通じて、「お客様から信頼され、感動を与えるエクセレントカンパニーへ」というビジョンを具現化し、エレクトロニクスの分野で社会的課題の解決や、安全・快適・便利な社会の実現に貢献していくことを目指しています。

2020年3月期の業績

売上高、営業利益とも過去最高を更新

2020年3月期は、連結売上高が2,823億円(前期比2.9%増)、営業利益が371億円(同5.5%増)に達し、過去最高を更新しました。電装化に伴って1台当たりの電子部品搭載数が増加している自動車向けを中心に、主力事業のコンデンサが伸長しました。一方で、子会社のエルナー株式会社(以下:エルナー)にかかるのれんの減損損失や、子会社の福島太陽誘電株式会社での台風被害に伴う災害による損失などの特別損失を計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は180億円(同23.9%減)となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響

通常稼働に戻るも、引き続き今後の影響を注視

2020年に入って感染が急拡大した新型コロナウイルスについては、太陽誘電グループにも影響を与えました。3月以降は、行政当局による活動・移動制限などの方針に基づき、フィリピンやマレーシアの生産拠点において稼働が制限された時期がありました。また、航空便の減便による物流費の上昇や、物流リードタイムの長期化などの影響も発生しました。これらに対し、太陽誘電グループではBCP施策を展開し、感染拡大防止策の実行や商流の変更、代替の輸送ルート確保など、さまざまな対応を実施しました。現在※は、生産拠点の稼働は正常化し、通常の事業活動を行っています。しかしながら、今後も感染拡大の波が発生した場合にはサプライチェーンが再び混乱に陥る可能性もあり、今後も気を緩めることなく事業を継続してまいります。

※2020年8月時点

今後の事業環境と業績見通し

中長期的に電子部品は成長市場

2020年3月期においては、新型コロナウイルス感染症による業績への影響は軽微でした。しかし、世界的な景気後退の動きが明らかになっている中で、自動車市場などでは減産の動きが顕著となるなど、短期的に太陽誘電グループの業績に大きな影響を及ぼす懸念が高まっています。さらに米中貿易摩擦も深刻化しており、足元の事業環境については予断を許さない状況です。太陽誘電グループは、2021年3月期を最終年度とする中期経営計画を定めており、目標を「売上高3,000億円、営業利益率15%、ROE10%以上」としていますが、新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な停滞により、全ての目標の達成は次期以降となる見込みです。

このような状況にはありますが、次世代通信規格5Gへの移行、自動車業界におけるCASE※の進展などで、電子部品の需要が加速度的に伸びていくという中長期的なトレンドは変わりません。特に5Gについては、すでに中国が先行して関連市場を活性化させています。世界的にも今後、通信基地局などのインフラ整備とともに5G対応スマートフォンへの切り替えが進み、市場が本格的に拡大していくものと予想されます。

加えて、5Gサービスの開始によって、スマートフォンだけでなく、さまざまな電子機器において電子部品の搭載数が増加することは確実です。さらに、5Gサービスのソフト面での向上が進めば、ハードであるデバイスに負荷がかかるために、ハイエンド品のニーズ拡大も加速することが容易に推測できます。そのため、太陽誘電グループが供給するコンデンサについても、ハイエンド品へのニーズがますます強くなっていくと考えられます。これはコンデンサだけでなく、インダクタや通信デバイスといった製品にも共通した動きです。

短期的には新型コロナウイルス感染症によるネガティブな影響は避けられないものの、太陽誘電グループの中長期的な成長ポテンシャルは着実に高まっていくものと見込んでいます。

※ CASE: Connected(つながる)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(シェアリング)、Electric(電動化)の4つの単語の頭文字をつなげたもの

主要商品の戦略

商品強化とラインアップ拡充を推進

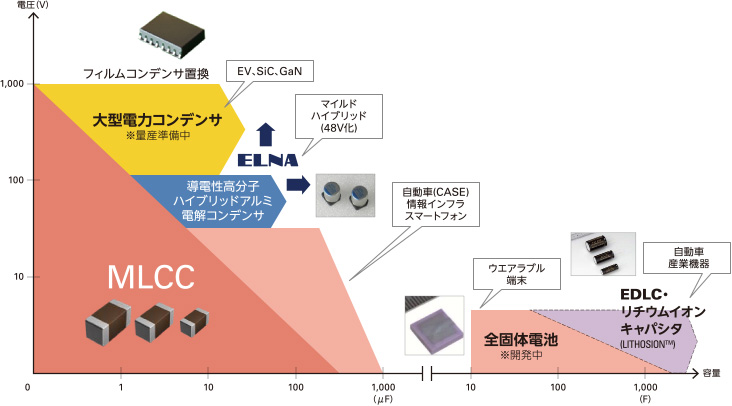

商品戦略につきまして、主力の積層セラミックコンデンサは、より小さくより大容量へという方向で進化を続けています。その一方で、子会社のエルナーが手掛けるハイブリッドアルミニウム電解コンデンサで高電圧の領域をカバーし、自動車のマイルドハイブリッド化需要を取り込みたいと考えています。加えて、ファラッド単位の大容量ゾーンには、電気二重層キャパシタやリチウムイオンキャパシタを展開していきます。

フェライトおよび応用製品では、メタル系材料を使った独自の積層タイプのパワーインダクタの引き合いが活発です。小型・大電流で非常に高性能であるうえ、コスト面でも今まで培ってきた積層技術による優位性を活かせる商品であり、5Gスマートフォン向けに極めて高い競争力を有しています。ただし、インダクタについても、スマートフォン市場に依存はせず、小型積層タイプと大型巻線タイプの2本柱で、自動車や、情報インフラ・産業機器に対して新たな商品を投入していきます。

通信デバイスに関しては、5Gスマートフォン向けに、SAWフィルタ、FBARフィルタに加えて、積層セラミックフィルタの数量増が期待されます。そこで、その設計要求にマッチする超小型・超低背の新商品の開発を進めています。また、太陽誘電グループのフィルタは信頼性が支持され、テレマティクスなどの用途でも高いシェアを有しています。今後、自動車向けへのさらなる拡大も目指していきます。

■コンデンサ事業の方向性とエルナー社の位置付け

注力すべき市場の拡大

需要の安定した「注力すべき市場」で売上伸長

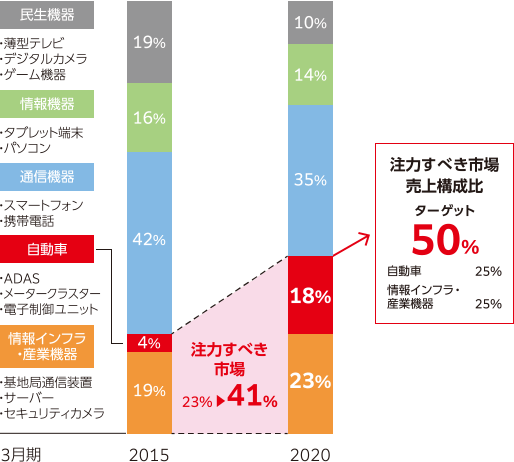

太陽誘電グループは中期経営計画の重点戦略として、スマートフォンのような需要変動の激しい機器に過度に依存する構造をあらためるべく、「注力すべき市場」を定め、商品開発、生産、マーケティングの全てにおいて取り組みを強化してきました。そして、自動車、情報インフラ・産業機器向けの売上構成比を、2021年3月期までに38%に拡大する目標を掲げました。その後、注力すべき市場向けの売上は順調に増加し、2019年3月期にはこの目標を2期前倒しで達成できたことから、目標を新たに50%に引き上げて拡販活動を継続しています。

自動車向けや情報インフラ・産業機器向けの電子部品は信頼性に対する要求水準が高く、高品質な商品を大量に安定供給できるサプライヤーが限られるため、太陽誘電グループへの期待は非常に高まっています。2020年3月期における売上構成比は、自動車向けが18%、情報インフラ・産業機器市場向けは23%となり、合わせて41%に達しました。成長市場で安定した需要を確保するべく、地道に市場を開拓してきた成果が実を結び始めています。今後、「注力すべき市場」においては、産業機器の領域である医療やロボットなども、ターゲットとして伸ばしていきたいと考えています。

■用途分野別売上構成

新規事業

新たなソリューションを付加した新事業に挑戦

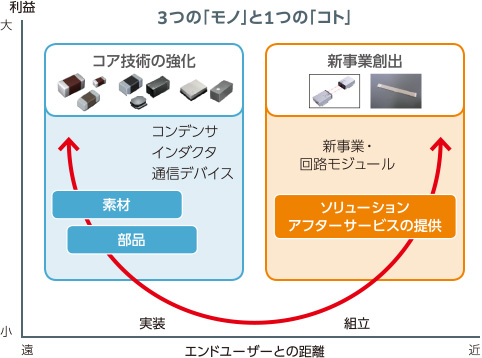

太陽誘電グループは、収益源を広げるため新規事業の開発も推進しています。そのための施策として、材料技術や積層技術などの強みを活かした電子部品としての“モノ”の開発はもちろん、いわゆるスマイルカーブの右端ゾーンで高付加価値なソリューションを提案する “コト”の強化も図っています。

たとえば、圧電材料を用いたアクチュエータの開発では、“モノ”の技術とソフトを組み合わせた触覚技術のソリューション提案で、自動車のタッチパネルなどへの採用を促しています。

さらに、全固体電池は試作品を完成させ、2021年3月期からサンプル出荷を開始する予定です。全固体電池の持つ安全性(発火や液漏れがない)と太陽誘電が保有する小型化ノウハウをベースに、ウエアラブル端末などの分野で、従来型の電池からの置き換え需要を見込んでいます。

■高収益体質に向けたビジネスモデルの変革

モノづくりの進化

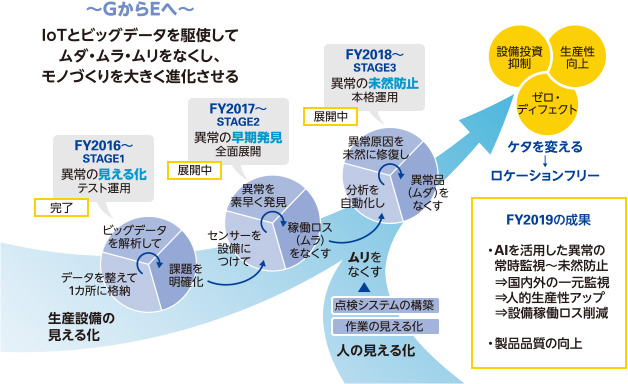

「smart.E」プロジェクトで生産効率は着実に向上

“モノづくりの進化”では、2016年から開始した「smart.E」プロジェクトに取り組んでいます。このプロジェクトでは、設備と人のばらつきをなくして歩留まりを向上させるとともに、故障や不具合の発生を未然に防止し、今後爆発的に需要が増える電子部品の生産を効率的に行う仕組みづくりを目指しています。2020年3月期は、AIを活用した生産異常の常時監視により、国内外の一元監視、人的生産性アップ、設備稼働ロス削減などで効果を出しています。設備状況の見える化のみならず、生産現場での人の技量差までも見える化を実現できており、商品の歩留まりや品質の向上につながっています。

今後はさらに、世界中のどの工場でも同じ“モノづくり”ができるロケーションフリーの体制を構築したいと考えています。太陽誘電グループでは、コンデンサやインダクタを中心としたグローバルな分散生産を展開しているものの、現在は地域ごとに役割があり、できることとできないことがある状況です。これをボーダーレスにすることが今後の課題です。今回の新型コロナウイルス感染症のようなパンデミックや自然災害などの脅威に対して、どこかの生産拠点がスTOPしても、速やかに他の拠点で代替できるフレキシブルなグローバル生産体制の構築に向けた取り組みを加速していきます。また、これまで以上に、ロボット化や機械化による生産の自動化を積極的に進めていく方針です。

■モノづくりの進化「smart.Eプロジェクト」

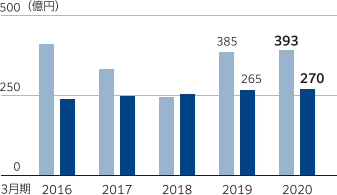

将来の成長のための投資

中長期的な需要拡大に向けた成長投資は継続

中長期的な電子部品の需要拡大を見据え、それに備えた投資が重要な時期と認識しています。積層セラミックコンデンサは、2020年3月期に前期比10-15%の生産能力増強を行いました。また、2020年4月には、生産子会社の新潟太陽誘電において4号棟が竣工しました。今後も継続的に生産能力を増強していく計画です。

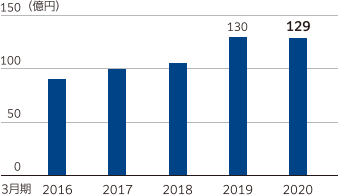

太陽誘電グループの未来をつくる源である研究開発についても、力を入れています。主要商品の開発に加え、新事業創出に向けた投資にも積極姿勢で臨みます。

-

■設備投資額/減価償却費

-

■研究開発費

ESG戦略

サステナビリティ推進部の設置に加え、「国連グローバル・コンパクト」に署名

太陽誘電グループは、サステナブルな企業活動を重視し、ESGに関する取り組みを強化しています。これまでも、従業員一人ひとりが「CSR行動規範(太陽誘電グループ社会的責任に関する行動規範)」を順守し、社会的責任をより積極的に果たすための活動を進めてきましたが、これを全社的活動として一層促進するため、新たにサステナビリティ推進部を設置し、ESGやSDGsに関わる活動や、情報開示の強化を図っています。また太陽誘電はこのたび、国際連合が提唱する「国連グローバル・コンパクト(UNGC)」に署名し、「グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン」に加入しました。UNGCの「人権」・「労働」・「環境」・「腐敗防止」の4分野からなる10原則を強く支持します。

2020年3月期には、環境・気候変動分野での貢献として、河川の水位計測の試験運用を開始するなど、太陽誘電グループはこれからもスマート商品の開発・提供を通じて、社会的課題の解決と豊かな社会づくりに、より積極的に貢献していきます。

コーポレートガバナンスについては、長期的な企業価値向上に関する議論を取締役会の軸に据えるよう心掛けています。そして後継者育成を重要な責務のひとつであると認識しています。業務執行取締役を後継者候補として、必要に応じたジョブローテーションや、重要経営指標を用いた目標管理の実践などの多様な経験を通して育成し、資質の向上を図っています。取締役・執行役員に対しては、時宜を得たテーマや実例に基づく研修を定期的に実施し、役員としての知識やスキルの向上に努めています。私自身は、長期的な成長を実現できる経営体制を構築したいと考えています。

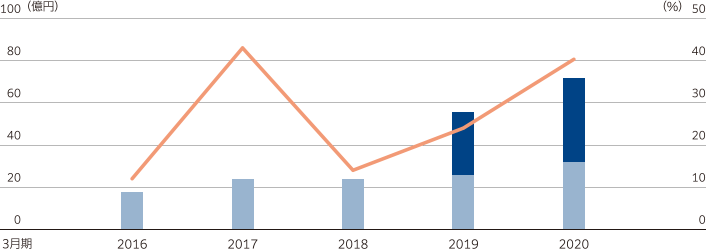

株主還元と財務戦略

不測の事態に備えつつも安定した還元を目指す

最後に株主の皆様への還元についてご説明します。太陽誘電は配当の安定的な増加に努めることを基本方針として、自己株式の取得なども含めた総還元性向30%を目標としています。2020年3月期の1株当たりの配当金は、前期に対して5円増配し、26円といたしました。また、資本効率の改善を目的として約40億円の自己株式取得を実施した結果、総還元性向は40%となりました。

今後の財務戦略は、これまで通り自己資本比率60%前後の安定した財務基盤を維持していくほか、複数の金融機関と総額300億円のコミットメントライン契約を結ぶなど、不測の事態への備えも万全を期した対応を行っていきます。

■株主還元