「事業活動と環境の関係」ページで示しました環境負荷の2023年度の取り組み内容と実績を報告します。

報告対象は、太陽誘電株式会社(6サイト)および国内・海外の連結子会社を対象としています。

コンプライアンス、監視結果

2023年度のコンプライアンスおよび監視結果を各拠点別に報告します。

GHG、エネルギー

事業活動を通じて排出している温室効果ガス(GHG)には、エネルギー使用による直接排出(Scope1)、エネルギー使用による間接排出(Scope2)、エネルギー使用以外の間接排出(Scope3)があります。

GHG排出量は測定できないため、エネルギー使用量の管理および削減に取り組んでいます。

GHG/エネルギー削減の取り組み成果

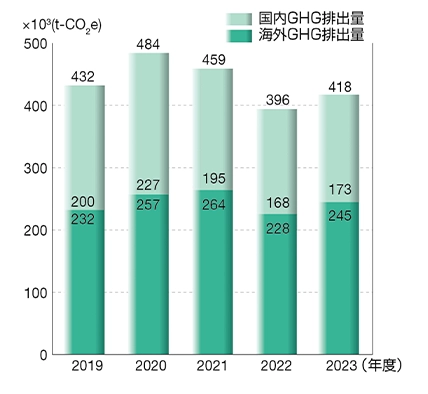

2023年度のGHG排出量は、グループ全体で2022年度から22千t-CO2e増加しました。内訳は、国内拠点が2022年度の168千t-CO2eから173千t-CO2eに増加、海外拠点は2022年度の228千t-CO2eから245千t-CO2eに増加となっています(G1参照)。

エネルギー使用量は、グループ全体で273千kLとなっています(原油換算)。

今後も引き続き、主力製品を中心に生産工程を見直し、より一層生産効率を向上させ、エネルギー使用量を削減していきます。

また、地球温暖化対策の取り組みとして、再生可能エネルギーの導入を進めています。2023年度に使用した再生可能エネルギーは151,256MWhでした。

G1: GHG排出量(エネルギー使用量から算出)

| GHG排出量(×103t-CO2e) | |

|---|---|

| Scope1 | 51 |

| Scope2 | 367 |

エネルギー使用以外の間接排出(Scope3)の取り組み

近年、ステークホルダーからScope1、Scope2に加え、Scope3の情報開示を求める動きが高まってきています。このような要求に基づき、Scope3の把握に努めています。Scope3排出量削減に向け、サプライヤーとの対話を開始しました。

| 区分 | 排出量 (×103t-CO2e) |

備考 | |

|---|---|---|---|

| カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 601 | |

| カテゴリ2 | 資本財 | 225 | |

| カテゴリ3 | Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 77 | |

| カテゴリ4 | 輸送・配送(上流) | 36 | |

| カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 11 | |

| カテゴリ6 | 出張 | 0.9 | 国内拠点 |

| カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 9 | 国内拠点 |

| カテゴリ8 | リース資産(上流) | 0 | Scope2に含まれる |

| カテゴリ9 | 輸送・配送(下流) | 対象外 | |

| カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 7 | |

| カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 対象外 | |

| カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 0.1 | |

| カテゴリ13 | リース資産(下流) | 対象外 | |

| カテゴリ14 | フランチャイズ | 対象外 | |

| カテゴリ15 | 投資 | 対象外 | |

| 合計 | 967 | ||

気候変動への取り組み

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言に対応し、気候変動問題が社会や事業に与えるリスクや機会についてシナリオ分析を進め、その結果に基づき事業戦略を検討しています。

TCFD提言への取り組み

頻発する風水害など気候変動が社会に及ぼす影響が甚大になる中で、脱炭素社会の実現に向けて企業が果たすべき役割はより重要なものとなっており、中期経営計画2025において経済価値と社会価値を両輪とした企業価値向上を目指す中で、気候変動への対応強化を重要な経営課題として捉えています。

地球規模の課題である気候変動について、カーボンニュートラルの実現を目指すため、脱炭素思想に基づくものづくりを推進する中で、2030年度までにGHG排出量を2020年度比で42%削減するというSBTに準じたGHG削減目標を中期目標として設定し、徹底した省エネ・創エネ・再エネを実行していきます。

SDGsやパリ協定で示された国際的な目標達成への貢献を目指し、幅広いステークホルダーとの協働を通して、これに取り組みます。

また、気候関連財務情報開示の重要性を認識し、TCFDに賛同するとともに、TCFD提言に沿った情報開示の拡充を行います。

ガバナンス

気候変動を重要な経営課題のひとつとして認識しており、事業活動を通じたサステナビリティ課題への取り組みを全社的に推進することを目的とし、2021年度から社長執行役員を委員長とする「サステナビリティ委員会」(年4回)を開催しています。

同委員会ではマテリアリティの設定や課題の共有および課題解決に向けた施策に関する審議を行い、取締役会へ報告しています。なお、取締役会にはESG・サステナビリティに関する専門性・経験を有する取締役がいます。

同委員会の下位委員会にあたる環境推進委員会では気候変動問題に対応するための定量目標に対する取り組みおよび実績モニタリングが行われ、目標に対して未達成もしくは未達成の可能性が考えられる場合には、その原因と改善に向けた追加施策など(投資と効果を含めた)を求められ、改善指示が出されます。この環境推進委員会での審議・決定内容は、上位委員会であるサステナビリティ委員会に報告されます。

戦略

1 リスク・機会の特定

事業に影響を及ぼす気候関連リスク・機会の特定にあたり、IEA、IPCCなどの気候変動シナリオを参考にして、事業における気候関連リスク・機会を抽出し、それらの性質を定性的に評価しました。今後は特定したリスク・機会について分析を進めていきます。

| 区分 | 想定される事象 | 気候関連リスク・機会 | 財務インパクト(利益ベース) |

|---|---|---|---|

| 移行リスク | 炭素価格の導入・引き上げ | 炭素価格の導入による操業コストの増加 | 大 |

| 環境関連の規制強化 | GHG排出量削減目標、エネルギー効率の改善目標が強化されることによる、対策費用の増加 | 中 | |

| 国内外の環境規制に対応することによる、規制対応費用の増加 | 中 | ||

| 物理的リスク | (急性)風水害の頻発化・激甚化 | 風水害の頻発化・激甚化による事業拠点の被災 | 小~中 |

| (慢性)長期的な気象パターンの変化 | 干ばつによって引き起こされる水不足による生産停止や熱波による生産性低下 | 小~中 | |

| 機会 | xEVシフトの加速 | 世界のxEV化の進展による、自動車市場向け電子部品の売上増加 | 大 |

| 高効率製品の需要増加 | GHG排出削減に向けエネルギーマネジメント機能を持つ電源の需要増加による、産業機器市場向け電子部品の売上増加 | 大 | |

| 生産の効率化 | 省エネ施策の展開、再生可能エネルギーの導入など低炭素な生産活動の推進による収益確保 | 大 | |

| 気候変動関連対策の取り組み推進 | 気候変動関連対策を進めることによる顧客からの信頼の向上 | - |

- 財務インパクト

- 小: 15億円以内 中: 15億~60億円 大: 60億円超

2 シナリオ分析のテーマ設定

抽出・整理した気候関連リスク・機会について、事業への影響度、事業戦略との関連性、ステークホルダーの関心度などを勘案し、「重要度が高い」と評価した次のテーマについてシナリオ分析を実施しました。

移行リスク

対象事業・分析テーマ

| 全事業共通 | 炭素価格の導入が操業コストに対して与える財務影響 |

|---|

分析において参照した外部情報

| 1.5℃シナリオ | 4℃シナリオ | |

|---|---|---|

| 主要な参照シナリオ※1 | NZE (Net Zero Emissions by 2050 Scenario) | STEPS (Stated Policies Scenario) |

| 世界観 | 2050年までに世界のエネルギー部門によるCO2排出量が正味ゼロになり、産業革命以前に比べて世界の平均気温の上昇が2040年頃に1.6℃弱でピークに達し、2100年までに約1.4℃に低下する世界。 | 各国が2023年8月時点で採択したエネルギー市場に影響を与える政策と実施措置および関連する政策提案が部分的に実施され、産業革命以前に比べて2100年の世界の平均気温上昇が2.4℃に達し、その後もさらに上昇する世界。 |

| 各国が再生可能エネルギーなどへ転換するため、化石資源の価格が低下する傾向にある。 | 各国が化石資源に依存するため、化石資源の価格が上昇する傾向にある。 |

-

※1IEA(国際エネルギー機関)の年次レポートである「World Energy Outlook 2023(世界エネルギー展望)」で公表しているシナリオに基づき分析を実施しています。

物理的リスク

対象事業・分析テーマ

| 全事業共通 | 気象災害の激甚化による拠点への影響(洪水・高潮) |

|---|

対象範囲は、国内18拠点、海外7拠点です。

ベースライン(現在)、今世紀半ばおよび今世紀末における物理的影響を評価しています。

分析において参照した外部情報

| 情報提供機関 | 参照情報 |

|---|---|

| 国土交通省 | 洪水浸水想定区域図、TCFD提言における物理的リスク評価の手引き(2023年3月) |

| Fathom | Global Flood Map |

| WRI(世界資源研究所) | Aqueduct Water Risk Atlas |

| IPCC(気候変動に関する 政府間パネル)※2、3 |

AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Working Group 1 Interactive Atlas |

| その他 | Yukiko Hirabayashi et al. (2013). Global flood risk under climate change. Nature Climate Change, 3(9), 816-821. |

-

※2IPCCの第6次評価報告書(AR6)で使用される気候変動シナリオSSP1-2.6およびSSP5-8.5に基づき物理的影響を評価しています。

-

※3SSP1-2.6およびSSP5-8.5シナリオは、AR5で使用された気候変動シナリオRCP2.6、RCP8.5に相当しています。

機会

対象事業・分析テーマ

| 電子部品事業 | 世界のxEV化の進展による、自動車市場向け電子部品の売上への影響 |

|---|

分析において参照した主な外部情報

| 情報提供機関 | 参照情報 |

|---|---|

| IEA | IEA World Energy Outlook 2023、 IEA Global EV Outlook 2023、 IEA Global EV Data Explorer(Last updated Apr. 23, 2024) |

3 シナリオ分析結果

移行リスク: 炭素価格の導入が操業コストに対して与える財務影響

- リスクの内容

- 2030年、2050年の炭素価格による操業コストへのインパクト

- 分析の前提条件

- 炭素価格の影響を評価するため、GHG排出量1トン当たりに対して2030年では21,197円、2050年では37,853円の炭素価格が課されると仮定し、その影響を試算しました。炭素価格はIEA World Energy Outlook 2023(Net Zero Emissions by 2050 Scenario, Stated Policies Scenario)を参考に設定しました。

- 分析結果

-

将来的なGHG排出量の推移、および炭素価格が導入された場合の操業コストへの財務影響を試算しました。

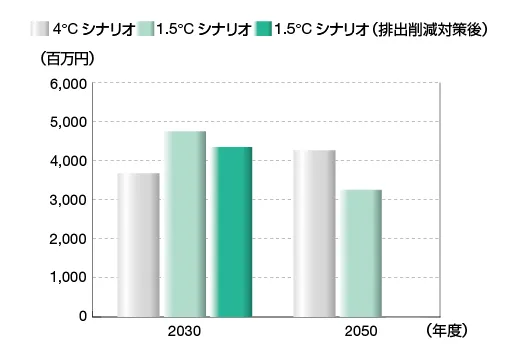

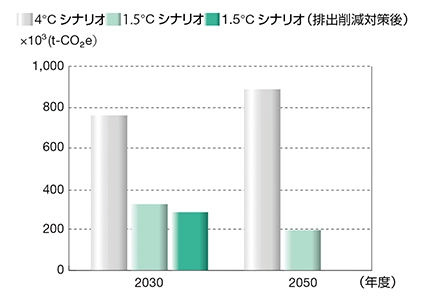

1.5℃シナリオでの2030年時点では、排出削減対策を行った場合は、行わなかった場合と比べて、約7億円のコスト削減になり、2050年では約45億円のコスト削減になることがわかりました(G1参照)。また、再生可能エネルギーの導入を進めていますが、電力を再生可能エネルギー100%とした場合であっても、1.5℃シナリオにおける残余のScope1排出量が20万t-CO2e(G2参照)となり、炭素価格の影響が約45億円となることがわかりました。G1: 炭素価格影響額

G2: GHG排出量推移予測

- 対応戦略

- 再生可能エネルギーの導入を促進するとともに、主力製品を中心に生産工程の見直しを進め生産効率を向上させることで、エネルギー使用量を削減していきます。また、カーボンニュートラル実現に向け、残余のScope1排出量を削減するための対策の検討を進めていきます。

物理的リスク: 気象災害の激甚化による拠点への影響(洪水・高潮)

- リスクの内容

- 今世紀半ば、今世紀末において、気候変動に伴う気象災害の増加が製造拠点に及ぼす影響

- 分析の前提条件

- 国内外25拠点について、公開ハザード情報および気候変動影響評価のために取得した各種情報に基づき評価を実施しました。

- 分析結果

-

気候変動による洪水、高潮の激甚化が製造拠点に被害を与える可能性を評価し、物理的リスクの影響を優先的に調査すべき拠点のスクリーニングを行いました。公開ハザード情報や外部専門家からの提供資料などに基づいて、洪水、高潮のベースライン(現在)のリスクを独自にグレード付けし、RCP2.6、およびRCP8.5の気候変動シナリオを適用した場合の、現在から今世紀半ば、または今世紀末へのグレードの変化を評価しました。

洪水については、現在、国内に1拠点でリスクが高いとみられる拠点がありましたが、将来におけるグレード変化はみられませんでした。一方で海外には現在、リスクが高いとみられる拠点はなく、将来におけるグレードの変化もみられませんでした。高潮については、国内、海外ともに現在、リスクが高いとみられる拠点はなく、将来におけるグレードの変化もみられませんでした。洪水リスク ハザード大(グレードA)と評価した拠点数 2005年 2050年 2085年 - RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 国内工場(18拠点中) 1拠点 1拠点 1拠点 1拠点 1拠点 海外工場(7拠点中) 0拠点 0拠点 0拠点 0拠点 0拠点 高潮リスク ハザード大(グレードA)と評価した拠点数 2010年 2050年 2090年 - RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 国内工場(18拠点中) 0拠点 0拠点 0拠点 0拠点 0拠点 海外工場(7拠点中) 0拠点 0拠点 0拠点 0拠点 0拠点 - 対応戦略

- 今後、今回の分析結果でリスクが高いと評価された拠点に対して詳細な調査を行い、必要と判断された場合には敷地内への浸水を最小限に抑える設備の設置や、電力供給システムの嵩上げなどの予防措置を講じるとともに、操業停止などの事業継続問題が発生した場合に早期に事業活動を再開できるよう作成した事業継続計画(BCP)に基づき対応することで、製品の安定供給体制の確立を進めます。

リスク管理

気候変動に関するリスクについて、安全・環境担当役員である常務執行役員を責任者として定め、グループマネジメントシステムに従い、コンプライアンス部会とリスク管理部会を通して内部統制委員会にて報告・審議を行っています。気候変動に関するリスクおよび機会を把握する手法としては、社会状況の分析、顧客やサプライヤーからの聞き取り調査、投資家とのESGに関するエンゲージメント活動などを参考としながら、リスクおよび機会を抽出しています。それらの項目については、財務的影響や経営戦略との関連を合わせて検討し、インパクト評価を実施しています。

指標と目標

GHG排出量

太陽誘電グループでは、気温上昇を1.5℃に抑える世界的な取り組みに貢献するため、1.5℃シナリオと整合した排出量目標として、自社の事業活動でのGHG排出量について、2030年度までに2020年度比でGHG排出量を42%削減することを目標としています。目標の達成に向けて生産効率の向上や再生可能エネルギーの活用などを通したGHG排出量削減への取り組みを着実に進めており、省エネ施策、太陽光発電設備の導入などにより順調に計画が進捗しています。2024年度からは国内2拠点の使用電力の100%を再生可能エネルギーとし、さらにGHG排出量を削減することを計画しています。

GHG排出量に関する目標と実績

| 2020年度実績 | 2023年度実績 | 2030年度目標 | |

|---|---|---|---|

| GHG排出絶対量※ [×103t-CO2e] |

484 (基準年) |

418 (2020年度比▲13.5%) |

281 (2020年度比▲42%) |

-

※Scope1+Scope2

![2023年度GHG排出量合計:1,385[x10ª t-CO₂e] Scope2:367、Scope3:967、Scope1:51](/jp/sustainability/environment/performance/images/img_index_4.webp)

GHG排出量の推移につきましては、「GHG、エネルギー」をご参照ください。

上記目標の達成に向けて、省エネ活動の推進、創エネ設備の導入、再生可能エネルギーの活用などを通したGHG排出量削減への取り組みを着実に進めていきます。

気候変動に関する情報開示の外部評価

太陽誘電グループでは、国際環境非営利団体であるCDP※から気候変動対策や戦略、情報開示に優れた企業として、2023年に最高評価のAリスト企業に2年連続で選定されました。また、サプライチェーンにおけるエンゲージメントの取り組みが評価され、「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」にも2年連続で選定されました。

-

※CDPは、英国の慈善団体が管理する非政府組織(NGO)で、2000年に設立され投資家、企業、国家、地域、都市が自らの温室効果ガスの排出削減、水資源の保護、森林の保護など環境影響を管理するためのグローバルな情報開示システムを運営しています。

廃棄物、水資源

生物多様性への影響低減、自然との共生を目指し、

廃棄物および水資源の3R(Reduce、Reuse、Recycle)に取り組んでいます。

廃棄物の取り組み成果

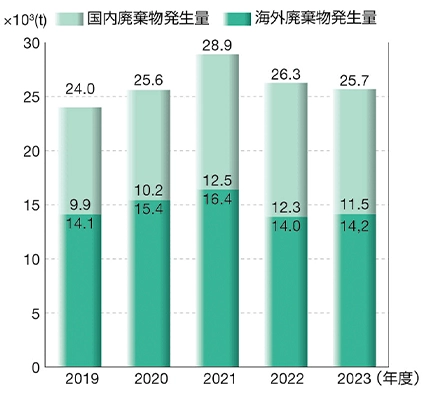

2023年度のグループ全体の廃棄物発生量は、2022年度の26.3千tから25.7千tに減少しました(G1参照)。

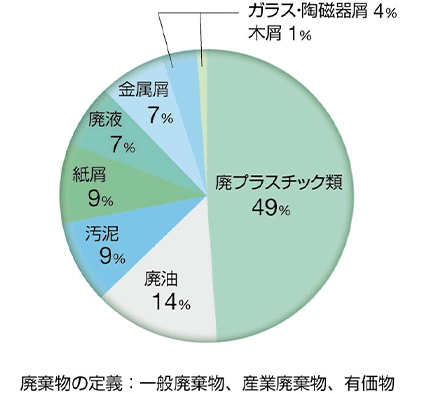

廃棄物(有価物含む)の内訳は、廃プラスチック類、廃油、汚泥が大部分を占めています(G2参照)。

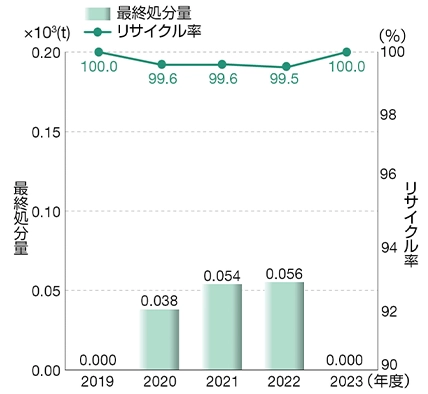

国内最終処分量は、2022年度の0.056千tから0千tになり、廃棄物リサイクル率は100%になりました(G3参照)。

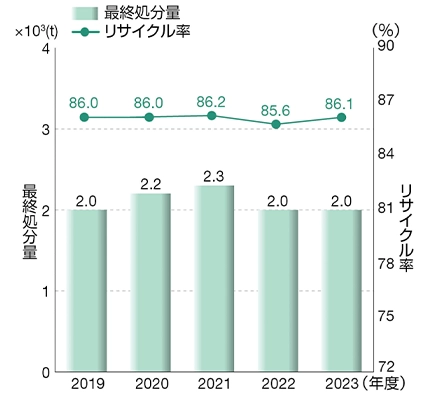

海外最終処分量は、2022年度と同じ2.0千tとなりました(G4参照)。

引き続き廃棄物発生量を削減し、廃棄物の社内リサイクル率を高めるとともに、海外拠点における再資源化を強化していきます。

G1: 廃棄物発生量

G2: 廃棄物の内訳

G3: 国内最終処分量とリサイクル率

G4: 海外最終処分量とリサイクル率

資源循環利用の取り組み

事業活動で排出した廃棄物は92%がリサイクルされ、社会の中で資源として再利用されていますが、太陽誘電グループの事業活動で再び利用する取り組みも推進しています。

事業活動で使用している溶剤で最も使用量の大きいA溶剤は、廃溶剤のリサイクルを行い、再生溶剤が使用量の41%を占めています。

また、電子部品の梱包として使用するリールは、厳しい品質チェックを行い、リユースしたリールを2%使用しています。

水資源の取り組み成果

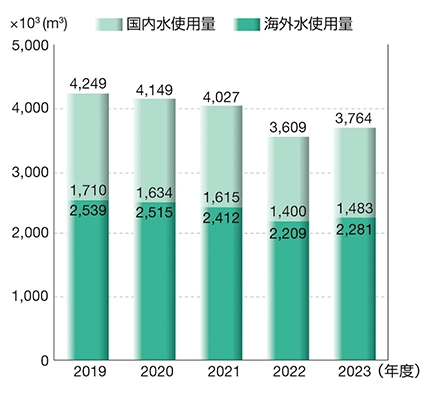

2023年度のグループ全体の水使用量は、2022年度の3,609千m3から3,764千m3に増加しました。内訳では、国内拠点が2022年度の1,400千m3から1,483千m3に増加、海外拠点が2022年度の2,209千m3から2,281千m3に増加しています(G5参照)。

取水量の内訳は、地方自治体の水道(または他の水道施設から)の取水が3,424千m3、淡水・地下水からの取水が340千m3となっています。

水のリサイクル量は713千m3でした。

G5: 水使用量

取水量の内訳

| 取水量(×103m3) | |

|---|---|

| 地方自治体の水道 (または他の水道施設から) |

3,424 |

| 淡水・地下水 | 340 |

環境の取り組み

GHG排出量削減

コージェネレーションシステムによるGHG削減[太陽誘電モバイルテクノロジー]

燃料を使用して発電する際に生じる廃熱をムダなく回収し、エネルギーとして有効活用できるコージェネレーションシステムを導入しました。

回収した廃熱から蒸気を生成し、空調に活用しています。これにより蒸気ボイラーの稼働が抑えられ、エネルギーロスを削減できました。

削減したGHG排出量は2,465t-CO2e/年でした。

高効率モジュールチラーの導入によるGHG削減[玉村工場]

生産工程の一部では、生産に適した温湿度管理のため、多くのエネルギーを消費しています。玉村工場では、モジュールチラーを導入し、きめ細かな運転制御を行うことで空調システム全体の効率を高め、使用する電力を削減できました。

削減したGHG排出量は121t-CO2e/年でした。

再生可能エネルギーの活用

[R&Dセンター・本郷太陽光発電所・福島太陽誘電・和歌山太陽誘電・太陽誘電モバイルテクノロジー・サンヴァーテックス・エルナー白河太陽光発電所・韓国慶南太陽誘電・TAIYO YUDEN (PHILIPPINES)・ELNA (MALAYSIA)]

太陽誘電グループでは、地球温暖化防止の取り組みのひとつとして、太陽光パネルの設置を進めています。2013年にグループ初となる本郷太陽光発電所を設置した後に他の拠点でも順次設置を進め、現在、国内・海外の10拠点で発電を行っています。

廃棄物排出量削減

表面処理方法変更による廃棄物削減[太陽誘電ケミカルテクノロジー]

電子部品の表面処理を行う一部の工程では、生産プロセスの中で使用した化学物質を廃棄物として適切に処理しています。表面特性を高めるために必要な化学物質の使用方法の検証・見直しを行い、廃棄物を削減できました。

削減した廃棄物の排出量は133t/年でした。

水使用量削減

めっき工程の節水[TAIYO YUDEN (SARAWAK)]

電子部品をめっき処理する工程では、さまざまなプロセスで水を使用しています。生産プロセスを見直すとともに、水の投入量を検証・改善することで、水の使用量を削減できました。

削減した水は37,200t/年でした。

生物多様性の取り組み

マングローブの植林[TAIYO YUDEN (PHILIPPINES)]

2008年度よりTAIYO YUDEN (PHILIPPINES)があるマクタン島に近いオランゴ島で、マングローブの苗を植えています。

森林整備ボランティア[太陽誘電]

2007年度より群馬県主催の企業参加の森林づくりに参画し、毎年同じ森で継続的に森林整備ボランティア活動を行っています。この森を「太陽の森」と名付け、県の職員の方々と協同で下草刈りや間伐作業を行っています。

外来生物(アメリカザリガニ)の駆除[新潟太陽誘電]

アメリカザリガニは水生生物や水草など、日本の在来生物に影響を与えるため条件付特定外来生物に指定されています。新潟太陽誘電では、生物多様性保全活動の一環として毎年従業員と家族で駆除しています。また外来植物(ヒメジョオンなど)の駆除も行っています。

森林保護ボランティア(ナラ枯れ被害対策)[太陽誘電モバイルテクノロジー]

太陽誘電モバイルテクノロジーでは、ナラ枯れ※1被害対策のナラ実生苗採取のボランティア活動を従業員と家族で実施しています。採取したナラの実生苗※2は森林公園内にて育てられ、ナラ枯れ被害森林などに植林されます。

-

※1ナラ枯れ:ナラやカシなどの木が突然枯れる病気で、日本全国で被害が拡大している。

-

※2実生苗:みしょうなえ。種子から発芽して生じた植物のこと。