環境対応商品の開発

太陽誘電グループの目指す製品は、「ムダ・ムラ・ムリ」を省き、環境負荷を低減した『スマート商品』であり、

その積極的な開発を進めています。

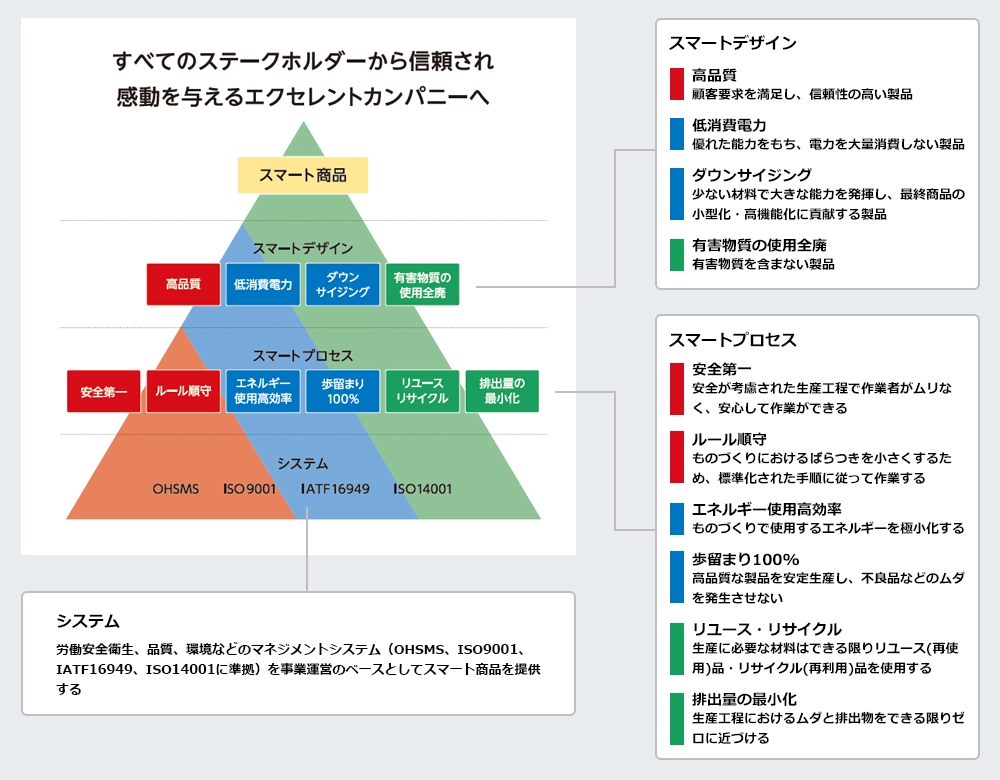

スマート商品の開発体系

私たちの考える『スマート商品』とは、製品使用時の環境配慮だけではなく、設計から生産、販売、最終商品への搭載・廃棄にいたるまで、製品のライフサイクル全体での「ムダ・ムラ・ムリ」を省き、お客様、地域社会、社員にとって価値ある製品をつくることを意味します。

労働安全衛生、品質、環境などのマネジメントシステムを開発推進ツールとして活用し、「ムダ・ムラ・ムリ」を排除した“スマートプロセス”。使用や廃棄を考慮し、環境負荷を低減した“スマートデザイン”。太陽誘電グループは、これら“スマートプロセス” “スマートデザイン”の取り組みによって、スマート商品の開発に努めています。

製品アセスメントの取り組み

製品が環境に与える負荷の大きさは、商品企画や設計段階でそのほとんどが決まります。太陽誘電グループでは「製品アセスメント規定」を定め、製品の開発・設計から廃棄にいたる各プロセスを想定し、労働安全衛生への配慮や製品が環境にもたらす影響を評価する“製品アセスメント”を行っています。

製品アセスメントは、開発計画から量産までに3回行われます。1回目は開発計画時に行われ、使用材料や過去の分析結果などの調査・研究の結果をもとに評価します。2回目は実験計画時に行われ、工程の設計・開発に対して評価します。3回目は量産試作時に行われます。

環境負荷物質への対応

太陽誘電グループでは、2014年6月以降に当社より出荷された製品は、RoHS指令(EU)2015/863に準拠しています。太陽誘電ウェブサイトの製品情報において、対応製品の確認ができます。また、REACH対応は法の制定に準拠し対応。今後もSVHC(欧州が指定する高懸念の化学物質)公開に合わせて届出・情報伝達を行っていきます。

グリーン調達

環境保全活動の最重点課題である環境負荷の少ない製品の提供を実現するため「グリーン調達基準」を設け、

お取引先への理解を求めるとともに、環境負荷の少ない材料・部品を優先的に調達しています。

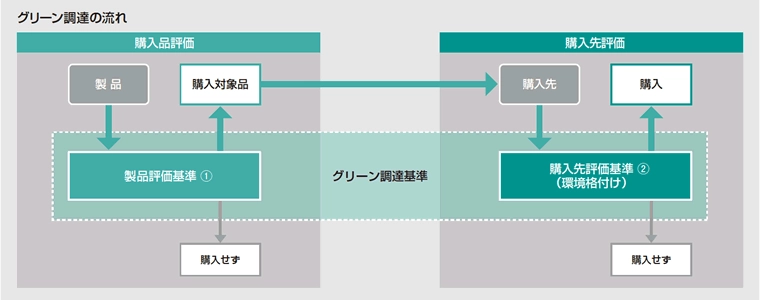

グリーン調達基準の概要

環境負荷の少ない製品を提供するためには、製品を構成する部品、材料、副資材などおよびその製造過程における環境負荷が少ないものの調達が不可欠です。また、購入先の環境保全に対する積極的なスタンスも、調達の重要な判断要素であると考えています。

このため、購入先に対して以下の2点を要求しています。

-

1.部品、材料、副資材などに指定化学物質が含有されていない

-

2.ISO14001や独自の環境管理システムを構築し、環境保全体制を確立している

グリーン調達基準の運用

購入先から環境保全体制および製品の環境負荷に関する情報を入手し、グリーン調達基準に基づいて評価します。

この結果と価格・品質などの総合評価に基づきサプライヤーの認定を行っています。

2023年度の新規サプライヤー認定率は100%(8社/8社)でした。

製品評価基準(1)

化学物質の含有については、不含有証明書や測定データ・成分表などを定期的に入手して確認しています。

購入先評価基準(2)

環境保全体制に関しては、取引開始時および定期的に購入先のセルフ監査、または訪問監査により評価を行っています。